Einleitung

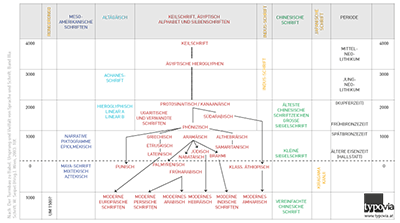

Schriftsysteme der Welt und deren ungefähre Entstehungszeit im Überblick.

Der Mensch will die ihn umgebende Welt verstehen können. Das Verstehen führt zu Klassifizieren und Kategorisieren. Als Gemeinschaftswesen versucht der Mensch seine Erkenntnisse den Anderen mitzuteilen.

Kommunikation dient dem Austausch der gesammelten Erfahrung; die eigenen Erfahrungswerte werden durch die Erkenntnisse des Anderen ergänzt und gegebenenfalls korrigiert. Das kollektive Wissen wächst und wird an die nächste Generation weitergegeben.

Das „Kommunizieren“ (lat. ‚communis‘ = gemeinsam) begleitet den Menschen seit seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Egal, ob es sich bei dem „Mitteilen – Wollen“ um übersinnliche oder natürliche Phänomene handelt – der homo sapiens versucht alles zu begreifen und zu erklären. Nur so glaubt er die Dinge beherrschen zu können.

Das Phänomen der Genese der Sprache eines

Individuums wird seit dem 18. Jahrhundert im

universitären Rahmen wissenschaftlich

untersucht, und immer wieder werden neue Thesen

aufgestellt. Die Unterstützung der Linguistik

durch Soziologie, Anthropologie, Psychologie,

Neurowissenschaften usw. bringt jedoch keine

definitiven Antworten. Die Erklärungen bleiben

teilweise spekulativ.1

Die

Sprache als Ausdruck des Kollektivs ist ebenfalls

Gegenstand von Untersuchungen. Generell wird heute

die Existenz von weltweit ca. 6.500 Sprachen

angenommen.2 Abgesehen von biblischen

bzw. evolutionstheoretischen Ansätzen bei der

Erklärung des Ursprungs der Sprache, ist diese

Vielfalt auch Thema zahlreicher Spekulationen und

Theorien.

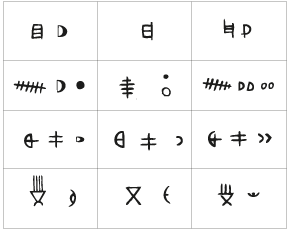

29.000

Jahre v. Chr. entstanden in Chauvet (Region Ardèche/Südfrankreich)

die ältesten bekannten Felsbilder der Welt. Der

Mensch war aufgrund seiner mentalen Fähigkeiten

in der Lage, sowohl naturalistische als auch

abstrakte Bilder zu zeichnen. Ob die Verwendung von

Zeichen eine religiöse oder profane Bedeutung

hatte, bleibt unklar. Einige Forscher sehen in den

Bildern eine geschichtliche Erzählung, andere

einen Jahreszeitenkalender, andere wiederum

entdecken darin ein Jagdritual, in dem das

Gezeichnete gleichzeitig das Besiegte (Sicherung der

Beute mit Hilfe der Magie) darstellt. Welche

Bedeutung haben aber die symbolischen Punktreihen

und Strichkonfigurationen? Die Antworten darauf

bleiben ebenfalls Spekulation.

29.000

Jahre v. Chr. entstanden in Chauvet (Region Ardèche/Südfrankreich)

die ältesten bekannten Felsbilder der Welt. Der

Mensch war aufgrund seiner mentalen Fähigkeiten

in der Lage, sowohl naturalistische als auch

abstrakte Bilder zu zeichnen. Ob die Verwendung von

Zeichen eine religiöse oder profane Bedeutung

hatte, bleibt unklar. Einige Forscher sehen in den

Bildern eine geschichtliche Erzählung, andere

einen Jahreszeitenkalender, andere wiederum

entdecken darin ein Jagdritual, in dem das

Gezeichnete gleichzeitig das Besiegte (Sicherung der

Beute mit Hilfe der Magie) darstellt. Welche

Bedeutung haben aber die symbolischen Punktreihen

und Strichkonfigurationen? Die Antworten darauf

bleiben ebenfalls Spekulation.

„In allen traditionellen Kulturen finden wir eine lebendige orale Erzähltradition mit vielerlei Erzählstoffen und -formen. Dort, wo Schrift nicht zu den Ingredienzien des kulturellen Lebens gehört, treffen wir auf eine vielschichtige visuelle Symbolik, die uns in den narrativen Zeichensequenzen von Bilderzählungen entgegentritt, beispielsweise in Form von Wandmalereien in den Felshöhlen von Ayers Rock in Zentralaustralien, in den rituellen Sandbildern der Navaho in Arizona, im farbigen Perlenschmuck der Zulu in Südafrika, dessen Arrangements sowohl den Sozialstatus des Trägers bzw. Trägerin anzeigen, als auch kommunikative Funktionen besitzen“.3

Auffallend ist, dass in allen Kulturkreisen, unabhängig von der Religion und Sprache, der Mensch das Bedürfnis hat, sich mit Hilfe von Zeichen mitzuteilen. Diese Symbole werden in festen Materialien (wie Stein, Fels, Knochen usw.) eingeprägt, um auch nach dem Tod des Autors den kommenden Generationen von seinen Erfahrungen „erzählen“ zu können. Die Symbole werden bald dermaßen abstrakt, dass die Auslegung ihrer Bedeutung eigener Bevölkerungsschichten bedarf.

Von der Abstraktion der Zeichen bis zur Entstehung der Schrift ist der Weg nicht mehr weit.

1 Die Darstellung der wichtigsten Thesen in komprimierter Form in: Prinzhorn H. M. und Dressler W. U. „Vom Ursprung der Sprache“, in: Der Turmbau zu Babel. Ursprung und Vielfalt von Sprache und Schrift. Band II: Sprache, Seipel W. (Hrsg.), Kunsthistorisches Museum Wien, Skira editore Milano: 2003, SS. 107ff.

2 Zur Problematik des Ursprungs und der Verbreitung der Sprache vgl. Renfrew C., „Die Ursprünge der linguistischen Vielfalt“, in: Der Turmbau zu Babel. Ursprung und Vielfalt von Sprache und Schrift. Band II: Sprache, Seipel W. (Hrsg.), Kunsthistorisches Museum Wien, Skira editore Milano: 2003, SS 23ff.

3 Haarmann H., „Vom Felsbild zum Schriftzeichen“, in: Der Turmbau zu Babel. Ursprung und Vielfalt von Sprache und Schrift. Band II: Sprache, Seipel W. (Hrsg.), Kunsthistorisches Museum Wien, Skira editore Milano: 2003, S. 15.

10

10